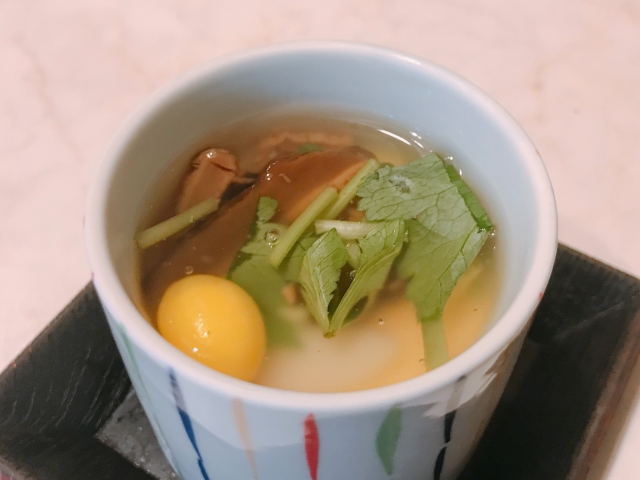

なめらかな卵の風味と、彩り豊かな具材が織りなす日本の伝統料理、茶碗蒸し。その器の底に、まるで宝物のように沈んでいる黄色い実、銀杏。多くの人が「茶碗蒸しには必ず入っているもの」と認識していますが、なぜ銀杏なのでしょうか。実は、この小さな一粒には、中国から伝わった健康への願い、江戸時代の長崎で花開いた食文化、そして日本の四季を愛でる心など、壮大な物語が秘められています。この記事では、茶碗蒸しに銀杏が入っている理由を、歴史、文化、科学の多角的な視点から徹底的に解き明かしていきます。この一粒に込められた先人たちの知恵を知れば、次の一杯がきっと、もっと味わい深くなるはずです。

茶碗蒸しに銀杏が入っている5つの主な理由

茶碗蒸しに銀杏が使われるのには、単一の理由ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っています。薬膳としての効能から、料理の完成度を高める美学まで、その主な5つの理由を一つずつ紐解いていきましょう。

1. 薬膳効果:中国由来の健康への配慮

最も根幹にある理由の一つが、銀杏が持つ「薬膳」としての力です。銀杏は、中国では古くから「白果(はくか、パイグォ)」と呼ばれ、医食同源の思想に基づき、薬効を持つ食材として珍重されてきました。中医学において、銀杏には以下のような効能があるとされています。

- 肺を温め、咳を鎮める作用:空気が乾燥し、喉や肺に不調が出やすい季節の変わり目や冬場に、呼吸器系を健やかに保つ働きがあるとされました。

- 痰を切る作用:気管支の不快な痰を排出しやすくします。

- 頻尿や夜尿症の改善:体を温め、泌尿器系の機能を正常に保つ「収渋(しゅうじゅう)」作用が期待されました。

中国では、特に風邪が流行りやすい秋冬に、体を内側から守る目的でスープや蒸し料理に銀杏が用いられてきました。この薬膳の考え方が日本に伝わり、消化が良く体に優しい茶碗蒸しに銀杏を入れることで、美味しさと共に健康への配慮を込める習慣として定着したと考えられています。現代の栄養学でも、銀杏には免疫機能の維持を助けるビタミンCやβ-カロテンが含まれており、古くからの知恵が現代科学の視点からも理にかなっていることがわかります。

2. 歴史的経緯:長崎の卓袱料理からの影響

今日の茶碗蒸しに銀杏が入るスタイルを決定づけたのが、長崎で生まれた「卓袱(しっぽく)料理」です。茶碗蒸しと銀杏の組み合わせは、江戸時代、唯一の国際貿易港であった長崎の卓袱料理にそのルーツを求めることができます。鎖国体制の当時、長崎の出島は西洋と、唐人屋敷は中国との唯一の窓口であり、多様な文化が混ざり合う独特の食文化が育まれました。それが、和(日本)・華(中国)・蘭(オランダなど西洋)の要素が融合した卓袱料理です。

円卓を大勢で囲み、大皿に乗った料理を取り分ける中国式のスタイルで、献立には中国由来の薬膳の思想が色濃く反映されていました。この卓袱料理のコースの中で、箸休めやスープ的な位置づけとして提供された蒸し料理に、薬膳食材である銀杏が使われていたのです。長崎で慶応二年(1866年)に創業した老舗「吉宗(よっそう)」の茶碗蒸しは、創業当時から銀杏を含む豪華な具材が入っていたとされ、このスタイルが卓袱料理の評判と共に全国へと広まっていきました。

3. 季節感の演出:秋の代表的な食材として

日本料理の神髄の一つに、「旬」を大切にし、器の中に季節を表現する美学があります。銀杏は、その鮮やかな色と独特の風味で「秋」を告げる、象徴的な食材です。イチョウの葉が黄金色に染まる頃、その木の下に落ちる銀杏の実は、俳句の世界でも秋の季語として詠まれるほど、日本の秋の風景に深く根ざしています。

銀杏の旬は10月から11月。この時期に収穫されたばかりの新鮮な銀杏を茶碗蒸しに加えることで、食卓に実りの秋の訪れを告げることができます。たとえ旬ではない季節に食べる茶碗蒸しに銀杏が入っているのも、この「秋の風情」への憧れや、料理に季節という物語を与えるための、日本料理ならではの粋な演出と言えるでしょう。

4. 味と食感のアクセント:料理に深みを与える名脇役

茶碗蒸し全体の調和を考えた時、銀杏は味と食感の両面で欠かせない「名脇役」としての役割を担っています。卵と出汁を基本とする茶碗蒸しは、そのものが持つ味わいは非常に優しく、なめらかです。そこに銀杏が一つ加わることで、劇的な変化が生まれます。

- 味の深み:銀杏特有のほのかな苦みと滋味深い風味が、全体の甘く優しい味わいをきりりと引き締め、味に奥行きと立体感を与えます。

- 食感の対比:このほのかな苦味ともっちりとした食感が、卵液の優しい甘みと風味の中で、見事なコントラストを生み出します。

- 香りのアクセント:加熱された銀杏から立ち上る独特の香りが、記憶に残る印象的な風味を加えてくれます。

この絶妙なバランス感覚こそが、茶碗蒸しを単なる「卵プリン」ではない、洗練された日本料理へと昇華させているのです。

5. 見た目の美しさ:彩りと視覚的効果

「目で食べる」という言葉に象徴されるように、日本料理において見た目の美しさは味と同様に極めて重要です。淡い黄色の卵液の中に、銀杏の鮮やかな翡翠色や黄色が映える様子は、まるで宝石のよう。鶏肉の白、海老の赤、三つ葉の緑、椎茸の茶色といった他の具材と共に、器の中に美しい色彩のコントラストを描き出します。

特に、蓋を開けた瞬間に目に飛び込んでくる彩りの豊かさは、食べる人の心を華やかにし、食欲をそそります。この視覚的な美しさを完成させるための「一点の黄色」として、銀杏は不可欠な存在なのです。

茶碗蒸しと銀杏の歴史的背景を詳しく解説

茶碗蒸しと銀杏が結びついた背景には、日本の食文化の変遷が深く関わっています。その歴史をさらに詳しく掘り下げることで、この一品への理解がより一層深まるでしょう。

長崎の卓袱料理が日本全国に広まった経緯

前述の卓袱料理は、どのようにして長崎の一地方料理から全国区へと知られるようになったのでしょうか。江戸時代、長崎は幕府の厳格な管理下にありながらも、人々の往来は完全に途絶えていたわけではありませんでした。全国の諸藩は長崎に蔵屋敷を置き、役人や商人が行き来していました。彼らは長崎で見聞した珍しい文化や料理を故郷に持ち帰り、各地の大名や富裕な商人の間で広まっていきました。

また、料理人たちの交流も大きな役割を果たしました。京や大坂、江戸で修行した料理人が長崎で新たな技術を学び、また長崎の料理人が他地域へ赴いて店を開く際に、卓袱料理の粋なスタイルや、珍しい具材を使った茶碗蒸しをメニューに取り入れたのです。こうして、ハイカラで豪華な長崎の味は、憧れの対象として日本各地へと伝播していきました。

江戸時代の料理書に見る銀杏の位置づけ

文献を紐解くと、江戸時代にはすでに銀杏が食材として、また茶碗蒸しの具として認識されていたことがわかります。例えば、17世紀末に刊行された百科事典的な書物「本朝食鑑(ほんちょうしょっかん)」には、銀杏の項目で中国由来とされる薬効が紹介され、「炒って食べたり、羹(あつもの=汁物や蒸し物)に入れたりする」といった記述が見られます。これは、銀杏を加熱調理して食べる習慣が当時からあったことを示しています。

さらに時代が進み、18世紀の料理書には、茶碗蒸しの原型とされる「玉子ふわふわ」や、貝殻を器にした蒸し料理などの記述が登場し、その具材として銀杏が記されている例もあります。これらの記録から、茶碗蒸しに銀杏を入れるという発想は、江戸時代中期にはすでに確立され、人々の間で親しまれていたことが伺えます。

銀杏の薬膳効果と栄養価について

銀杏が選ばれた根源的な理由である、その健康効果。ここでは中医学の視点と現代栄養学の視点から、その力をさらに詳しく見ていきましょう。

中医学における銀杏(白果)の効能

中医学では、銀杏は「収渋薬(しゅうじゅうやく)」というカテゴリーに分類される、重要な生薬の一つです。収渋とは、体からエネルギーや潤いなどが漏れ出るのを防ぎ、引き締める作用を指します。銀杏は特に「肺」と「腎」に働きかける(これを「帰経」と言います)とされ、呼吸器系と泌尿器・生殖器系の機能を整えるのに用いられてきました。

- 肺気を収斂し、喘咳を止める:慢性の咳や喘息の発作を和らげる働きをします。有名な漢方薬「定喘湯(ていぜんとう)」の主成分としても知られています。

- 収渋止帯・縮尿の効能:おりものや頻尿、子供のおねしょなどを改善する目的で使われます。

このように、単に「咳に良い」というだけでなく、体の機能を根本から引き締め、バランスを整える力があると考えられていたのです。空気が乾燥し、体調を崩しやすい季節に、体を内側から守るための先人の知恵が詰まっています。

現代栄養学から見た銀杏の健康効果

現代の科学的な分析によっても、銀杏には私たちの健康維持に役立つ様々な栄養素が含まれていることがわかっています。以下は、銀杏(生)100gあたりに含まれる主な栄養素の目安です。

- エネルギー:約170kcal

- 炭水化物:約35g

- たんぱく質:約4.7g

- カリウム:約700mg

- ビタミンC:約23mg

- β-カロテン:約290μg

これらの栄養素は、以下のような健康効果に貢献します。

- 生活習慣病の予防:カリウムは体内の余分なナトリウムを排出し、血圧を正常に保つのに役立ちます。

- 免疫機能のサポート:β-カロテンは体内でビタミンAに変換され、皮膚や粘膜の健康を維持します。ビタミンCと共に、体をサビつきから守る抗酸化作用も期待できます。

- 疲労回復:炭水化物(糖質)はエネルギー源となり、ビタミンB群と共に疲労回復を助けます。

消化吸収の良い茶碗蒸しと組み合わせることで、これらの栄養素を効率よく、かつ体に優しく摂取することができるのです。

茶碗蒸しに銀杏を入れる際の注意点

多くの恩恵をもたらしてくれる銀杏ですが、その一方で、摂取には注意が必要です。美味しくて栄養があるからといって、一度にたくさん食べるのは避けるべきです。安全に楽しむための知識を身につけておきましょう。

銀杏中毒のリスクと適量

銀杏にはギンコトキシン(4′-O-メチルピリドキシン)という中毒物質が含まれており、食べ過ぎると嘔吐、下痢、けいれんなどの症状を引き起こす可能性があります。この物質は、体内で神経伝達に不可欠なビタミンB6の働きを妨げることで、神経系に異常をきたします。特に加熱に弱いわけではないため、調理しても毒性は残ります。

このため、摂取量には注意が必要です。明確な基準はありませんが、一般的に安全とされる目安量は以下の通りです。

- 大人:1日に10粒程度まで

- 子供:1日に2~3粒まで

茶碗蒸しに入っている銀杏は通常1〜3個程度なので、茶碗蒸しを一杯食べる分には全く問題ありません。しかし、炒り銀杏など、ついつい食べ過ぎてしまいがちな料理の場合は、意識して量を控えることが重要です。万が一、銀杏をたくさん食べた後に体調不良を感じた場合は、速やかに医療機関を受診してください。

子供への配慮と安全な食べ方

大人よりも体が小さく、解毒能力が低い子供に銀杏を与える際は、より一層の注意が求められます。公的機関からも、子供の銀杏の摂取については注意喚起がなされています。

- 年齢への配慮:特に5歳未満のお子様は、解毒能力が未熟なため、銀杏を食べるのは避けるべきとされています。初めて与える場合は、少量(1粒)から試し、食後の様子をよく観察しましょう。

- 加熱は必須:生の銀杏は絶対に食べさせてはいけません。必ず中心部までしっかりと火を通してください。

- 薄皮の除去:殻を割った後についている渋皮(薄皮)は、えぐみの原因になるだけでなく、消化にも良くないので、綺麗に取り除いてから調理しましょう。

銀杏は日本の食文化に欠かせない素晴らしい食材ですが、その特性を正しく理解し、安全に楽しむことが何よりも大切です。

銀杏以外の茶碗蒸しの具材選択肢

銀杏の風味が苦手な方や、小さなお子様がいるご家庭など、銀杏を使わずに茶碗蒸しを楽しみたい場合ももちろんあります。銀杏の代わりになる、あるいは全く新しい魅力を引き出してくれる具材の選択肢は豊富に存在します。

代替となる具材の提案

銀杏が持つ「食感」「季節感」「彩り」といった役割を、他の具材で表現することができます。

- 食感のアクセントに:ユリ根(ほっくりとした食感)、クワイ(シャキシャキした歯ごたえ)、栗の甘露煮(甘みとほっくり感)

- 季節感の演出に:春は筍やそら豆、夏は枝豆やトウモロコシ、冬はカニや白子など

- 彩りを豊かに:コーンの黄色、人参のオレンジ、絹さやの緑など、色の美しい野菜

- 定番の具材:鶏肉、海老、ホタテ、かまぼこ、椎茸、三つ葉などは、いつの時代も愛される王道の組み合わせです。

地域による茶碗蒸しの違い

茶碗蒸しは、日本全国で愛されている家庭料理だからこそ、その土地の産物や食文化を反映した多様なバリエーションが存在します。

- 関東地方:甘めのだしに、鶏肉、かまぼこ、椎茸、銀杏、三つ葉という江戸前風のシンプルな具材が定番。

- 関西地方:昆布だしを効かせた薄味で、アナゴやユリ根、麩など上品な具材が好まれる傾向にあります。

- 福岡県:「博多蒸し」とも呼ばれ、白身魚やエビ、鶏肉、銀杏など具だくさんで、甘めの味付けが特徴です。

- 北海道・東北地方:イチョウの木が育ちにくい地域では、銀杏の代わりに栗の甘露煮を入れるのが定番で、「栗蒸し」として親しまれています。

- 香川県:うどんの入った「小田巻蒸し」という、主食にもなるユニークな茶碗蒸しがあります。

旅先でその土地ならではの茶碗蒸しを味わってみるのも、食文化の豊かさを実感できる楽しい体験になるでしょう。

まとめ:茶碗蒸しと銀杏の奥深い関係

茶碗蒸しの底に佇む一粒の銀杏。それは、単なる具材の一つではありませんでした。健康への配慮、文化的価値、季節感の表現、味覚の複雑性、視覚的効果など、多面的な理由が重なり合って現在の形になったのです。

中国から伝わった薬膳の知恵、長崎の国際色豊かな食文化、そして日本の四季を愛でる心。これらすべてが、あの小さな一粒に凝縮されています。銀杏のほろ苦さは、料理に深みを与えるだけでなく、私たちの食文化の奥深さを物語っているかのようです。

もちろん、その恩恵を安全に享受するためには、銀杏が持つ毒性について正しく理解し、適量を守ることが大切です。先人たちの知恵に感謝し、そのリスク管理も現代に生きる私たちの務めと言えるでしょう。

次回、あなたが茶碗蒸しを口にする時、ぜひその銀杏に込められた長い歴史と物語に思いを馳せてみてください。なめらかな卵と共に広がる優しい味わいが、きっといつもより豊かで、特別なものに感じられるはずです。茶碗蒸しと銀杏の組み合わせは、まさに日本の食文化が生んだ、小さくて偉大な宝物なのです。