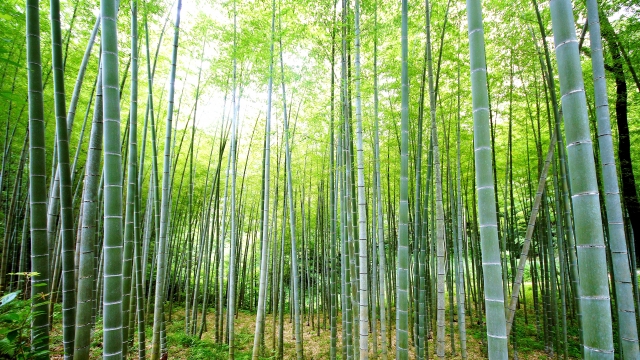

竹林は、日本の風景の中でも特に趣深く、多くの人々を魅了してきました。青々とした竹が空に向かって伸び、風に揺れる葉のサラサラという音、そして木漏れ日がつくりだす幻想的な光景は、訪れる人々に静寂と安らぎを与えてくれます。

本ガイドでは、京都嵐山の有名な竹林をはじめ、日本国内の隠れた名所、そして世界各国の魅力的な竹林スポットまで幅広くご紹介します。竹林の歴史や文化的背景にも触れながら、竹林を訪れる際のおすすめの季節や時間帯、楽しみ方なども詳しく解説していきます。

竹林の魅力を余すことなく味わい、心身ともにリフレッシュできる旅の参考になれば幸いです。

京都嵐山の竹林 – 日本を代表する風景

嵐山竹林の小径の魅力

京都・嵐山にある「竹林の小径」は、日本を代表する竹林の景観として世界中から多くの観光客が訪れる名所です。京都の代表的な観光地で、渡月橋と並んで嵐山の人気スポットでもある竹林の小径。野宮神社から天龍寺北門を通り、大河内山荘へ抜ける約400mの道に高く伸びた竹の林が空を覆っています。

「竹林の道」「竹の道」「竹林の小径」「竹林の小道」など、さまざまな名称で呼ばれていますが、正式には「嵯峨野 竹林の小径」と言います。これは京都市右京区嵯峨にある400メートルの遊歩道のことです。

京都市の西部に位置する嵯峨野は美しい竹林で知られ、特に嵐山の竹林は有名です。JR京都駅から電車で約17分、JR嵯峨嵐山駅で下車し、西へ10分ほど歩くと竹林にたどり着きます。

嵐山竹林の歴史と成り立ち

嵐山竹林の小径は、京都府の嵯峨野を代表する景観の1つです。平安時代には貴族の別荘地だったと言われていますが、実際にはいつから竹林が生い茂ったのかは定かではありません。

平安時代には貴族の別荘地だったといわれていますが、歴史的裏付けはありません。竹の種類が唐が起源のモウソウチクであることから、一説には平安時代にできた竹林とされていますが、複数の説があります。

江戸時代には茶道や庭園芸術などの文化が栄え、竹林の小径に足を運ぶ方も増えてきました。現在の竹林の小径は江戸時代から変わっていないという説もありますし、明治時代に整備されたという説もあります。

このように、嵐山竹林の小径の歴史は謎に包まれていることが多いのですが、その神秘的な雰囲気もまた、多くの人を引き寄せる魅力の一つとなっています。

竹林の散策路について

近年、天龍寺近くの野宮神社から北に伸びる、竹を楽しめるもう一つの道が造られました。その「竹林の散策路」は、約3,800平方メートルの青々とした竹林の間を縫う、道幅の広い散策路となっています。竹林の小径よりも、ゆったりと楽しめる道です。

竹林の散策路は市民や観光客の方に、歴史的風土の魅力を身近に感じていただくことを目的に開放されているものです。

竹林の小径(公道)には、道の両端に竹穂垣が設置されていますが、竹林の散策路(市有地)には、竹穂垣を設けておりません。

「竹林の散策路には、真竹が自生し、人力車でも徒歩でも周回できるように配慮しました。タケと人の距離を近く感じてもらうために、竹林の小径では設けられている穂垣は設けないことにしました。」

観光のポイントと楽しみ方

ベストシーズンと時間帯

竹林の道は、光が降り注いで竹林の青さが増す晴れの日も、ちょっとうす曇りの日も、雨に煙る日も、どの天気でもその天気なりの楽しみ方が可能です。

秋は「竹の春」という季語があることもあり、竹が一番美しく見える時期です。しかし、夏は竹の間を抜ける風に涼しさを感じることができますし、冬には、嵐山花灯路というライトアップイベントがあるため、一年を通して楽しむことができます。

京都・嵐山竹林の小径は、毎年12月初旬に嵐山一帯で「花灯路」というライトアップイベントが行われます。普段は夜は真っ暗で怖いくらいの竹林の道もLEDライトに照らされて、この世のものとは思えない幻想的な景色が見られます。

竹にも落ち葉の季節があり、5月~6月に落葉して秋口から新たな葉を茂らせるため、ちょうど嵐山の紅葉の見ごろが竹林にとっても緑豊かな時期です。竹の青々とした緑と真っ赤な紅葉のコントラストがとても綺麗です。

観光客が多い時間帯を避けたい場合は、早朝や夕方に訪れるのがおすすめです。特に朝の静けさの中で竹林を散策すると、より一層心が落ち着く体験ができるでしょう。

アクセス方法

竹林の道へのアクセス方法は以下の通りです: ・嵐電(京福電鉄)嵐山駅下車 徒歩約5分 ・JR嵯峨嵐山駅下車 徒歩約15分 ・阪急電車嵐山駅下車 徒歩約15分 ・トロッコ嵐山駅下車 徒歩約3分 ・市バス・京都バス いずれも嵐山天龍寺前バス停下車 徒歩約5分

駐車場をご利用の場合は、京都市嵐山観光駐車場(京都市右京区嵯峨天龍寺造路町31−1)や天龍寺参拝者専用有料駐車場(京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68)などがあります。その他、周辺にタイムズやリパーク等の時間貸し駐車場が点在しています。

ただし、観光シーズンは駐車場が混み合うことが多いため、公共交通機関の利用がおすすめです。

おすすめの楽しみ方

- 散策を楽しむ 嵐山の竹林の小径は、日本を代表する風景のひとつであり、訪れる人々を圧倒する美しさを誇ります。この小径は無数の竹が狭い道を覆い、神秘的で静かな雰囲気を醸し出しています。風がそよぎ、竹の葉がざわめく音は、訪れる者に心の平穏をもたらします。

- 人力車で巡る 人力車に乗ってゆっくりと竹林を巡ると、「タケの葉が風に揺れる音やタケの匂いにたいへん癒やされた」、「竹林の間を吹き抜ける風が気持良い」などといった感覚を楽しむことができます。

- 着物で散策 竹林の小径で写真映えを狙ったり、より文化を感じたりしたい方は、レンタル着物で散策するのがおすすめです。竹林の小径周辺にはレンタル着物屋さんがたくさんあるので、着物を持たずに訪れても大丈夫です。

- レンタサイクルで周辺を巡る 竹林の小径をゆっくり歩いて散策するのもいいですが、レンタルサイクルもおすすめです。サイクリングであれば、嵐山の主要スポットを10〜15分くらいで巡ることができます。 ただし、遊歩道が混雑している場合は自転車を降りて歩きましょう。

- 五感で感じる 空に向かって真っすぐに伸びた数万本の竹が両側に並んだ小道を歩くと、マイナスイオン効果も相まって、心が解きほぐされていく感覚が味わえます。サラサラと竹の葉が擦れあう音も涼やかで、日々の生活で疲れたこころと頭をゆったりと癒してくれます。

京都の他の竹林スポット

京都には嵐山の竹林以外にも美しい竹林スポットがあります。あまり知られていない穴場も含めてご紹介します。

地蔵院(竹の寺)

竹林といえば、”竹寺”の愛称で親しまれる地蔵院をご紹介しないわけにはいきません。貞治6年(1367)に創建された禅刹で、かの一休さんが幼少期を過ごしました。

付近は住宅街であるものの、お寺の入口に立つと別世界のような静謐な空間が広がります。特に初夏は、苔と青もみじの先に竹林が重なり、視界いっぱいがグリーン一色になります。

高台寺の竹林

嵐山の人気名所「竹林の道」や、ライトアップも幻想的な高台寺の竹林、知る人ぞ知る竹林に囲まれた古刹など、京都で訪れたい、風情ある竹林の名所の一つです。

高台寺の竹林は、特に夜間ライトアップされた際の幻想的な景観が人気です。静かな環境で竹林の美しさを堪能したい方におすすめのスポットです。

鹿王院の竹林

JR山陰本線(嵯峨野線)「嵯峨嵐山駅」から歩いて5分ほどの場所にある鹿王院です。舎利殿の修理完了と時を同じくして、参道横に竹林の小径がお目見えしました。参道の青もみじの美しさは周知されていますが、竹林の存在はまだまだ知られていません。

嵐山を散策する際に立ち寄れる距離にありながら、観光客が少なく静かに竹林を楽しめるスポットです。

あだし野念仏寺の竹林

重要伝統的建造物群保存地区に指定された古い町並みが魅力の奥嵯峨地域にあるあだし野念仏寺。境内には約8,000体の石仏や石塔が祀られた「西院の河原」があり、葬送の地としての静けさが保たれています。

参拝者の心を癒すかのように、境内奥に爽やかな竹林が広がります。両脇の竹穂垣は2019年に新調され、いっそう風情が増しました。竹林、石段、竹穂垣という3点が揃うと、これほどまでに美しいのかと感嘆してしまいます。

京都市洛西竹林公園

京都市洛西地域の閑静な住宅街の中に広がる「京都市洛西竹林公園」には、竹林と苔むした飛び石の組み合わせに、しっとりとした風情を感じる魅力的な小径があります。世界でも珍しい竹専門の施設にある回遊式の庭園で、さまざまな竹を見ながら散策することができます。

庭園には約110種類の竹が生息しており、黄色に緑の筋が入るキンメイモウソウ(金明孟宗)や、緑色に黄色の筋が入るギンメイチク(銀明竹)のような美しい竹を見ることができます。園内の「竹の資料館」で竹の生態を学んでから庭園を散策すると、新たな視点で竹を見られて面白いかもしれませんね。

世界の絶景竹林スポット

中国の竹林

中国は世界最大の竹の産地であり、広大な竹林を持つ国です。中国の竹林面積は673万ヘクタールで、日本が約16万ヘクタールなので何と42倍ほどになります。国土の広さもありますが、とにかく日本とはスケールが違い、山裾から頂上まで全てが竹に覆われた光景を見ることができます。

1. 安吉竹海 (浙江省)

中国の浙江省湖州市にある安吉県は竹の産地として知られており、竹の仕事に従事されている方も多く、実に様々な竹製造の工場がある地域です。日本をはじめ世界に運ばれて行く中国の竹製品の多くは、この辺りの竹も多用されています。

安吉竹海は「大竹海」としても知られ、山々が竹で覆われた壮大な景観が特徴です。中国国内外から多くの観光客が訪れる人気のスポットとなっています。

2. 蜀南竹海 (四川省)

蜀南竹海は成都の南約300キロ、宜賓市にある自然保護区で、四川省屈指の竹林として知られています。「蜀南竹海」の名は、宋代の詩人・黄庭堅の詩に由来し、面積120平方キロメートルの風景区内に、孟宗竹よりやや太い「楠竹」など58種の竹が生えています。

青々とした若竹の4月中旬〜9月に竹林を散歩すると、すがすがしい気分になれます。また夏でも30℃以上にならないことから、避暑地としても最適です。

春には、至るところにたけのこが成長し、夏の盛りには、若竹が緑色になり、木陰が太陽の光を遮ります。秋には、竹が風に揺れ、紅葉が緑色の竹林に点在し、冬には、川が竹林の中を流れ、緑の枝と白雪は互いに引き立て合って趣をなします。

蜀南竹海は「中国の竹の都・一番美しい竹海」と称されており、四季折々の美しい景観を楽しむことができます。

韓国の竹林

潭陽(タミャン)竹林

韓国南西部の全羅南道にある潭陽郡は、韓国を代表する竹の産地として知られています。特に潭陽竹林公園は「韓国の嵐山」とも称され、美しい竹林の景観が広がっています。

潭陽では毎年竹祭りが開催され、竹に関連した文化や芸術を楽しむことができます。竹林の散策路も整備されており、静かに竹林の美しさを味わうことができるスポットです。

その他のアジアの竹林

インドネシアの竹林

インドネシアには珍しい竹が沢山生えています。その中の一つ、ギガントクロア・マンゴンの開花した枝は柳の枝のように、地面まで垂れ下がっています。

インドネシアのスマトラ島では節間長が120cmのブロスマンという竹が生育しており、その長さには驚かされます。

インドネシアのバリ島近郊には、観光スポットとしても人気の竹林があります。特にウブド周辺の竹林は、熱帯特有の太く高い竹が生い茂り、独特の景観を形成しています。

ベトナム・ダナン近郊の竹林

ベトナム中部のダナン近郊には、美しい竹林を見ることができるスポットがあります。特に少数民族が住む山間部には手つかずの竹林が残されており、トレッキングツアーなどで訪れることができます。地元の文化と合わせて楽しむことができるのが特徴です。

竹林の生態と文化的意義

竹の種類と特徴

竹はイネ科の植物(木ではなく草)で世界に1000を超える種類が生息しています。日本ではマダケ(真竹)、モウソウチク(孟宗竹)、ハチク(淡竹)が多いとされています。一方で中国には中国だけに生息するというジチク(慈竹)という竹があります。

ジチク(慈竹)は節間がとても長く繊維を取り出しやすいという性質があります。またジチクは野生の動物(主にパンダ)の食糧にはならない種類とされています。

熱帯アジアのやや湿度の低い地方に生育しているデンドロカラムス・ストリクタスは中空部がほとんどありません。また、南米チリのチェスクレア・クレオもまったく中空部はなく、材木のようです。

このように、竹は地域によって様々な種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。

竹林と人間の関わり

竹林は単なる自然景観ではなく、古くから人々の生活と密接に関わってきました。

竹林と竹藪の違いについては、英語では竹林がBamboo grove、竹藪はBamboo forestとなりますが、人手により管理されている竹の林の事を竹林、手入れされず管理もされていない自然のままの竹林を竹藪と呼びます。

中国の竹林も人に活用され、手入れされ続けてきて今のような姿になりました。それが竹産業従事者755万人という数字であり、竹産業総生産額1845億元(約3兆2000億円)という金額になっています。

竹は家具や工芸品、建築資材など様々な用途に利用されてきました。近年では環境に優しい素材として見直され、サステナブルな素材として世界的に注目されています。

竹林の文化的・精神的意義

竹は日本をはじめとするアジア諸国の文化において重要な位置を占めています。文学、芸術、宗教など様々な分野で象徴的な意味を持っており、特に禅文化との関わりが深いです。

竹林は古くから文人や芸術家の心を捉え、詩や絵画のモチーフとして取り上げられてきました。中国の「竹林の七賢」の故事や日本の「竹取物語」など、竹にまつわる伝承も数多く残されています。

また、竹林は精神的な安らぎと静寂を体験できる場所として、現代の喧騒から離れて自分自身と向き合う貴重な空間を提供してくれます。

竹林を訪れる際のマナーと注意点

環境保全への配慮

竹林は美しい自然環境であると同時に、繊細な生態系でもあります。訪問する際は以下の点に配慮しましょう:

- 決められた散策路から外れないようにする

- ゴミを捨てない、持ち帰る

- 竹に傷をつけたり、折ったりしない

- 大声で騒がない

竹林の散策路周辺は、小倉山歴史的風土特別保存地区に指定されており、周辺の社寺や住民、ボランティアなど、多くの方々のご協力のもと、歴史的風土の保存に努めています。

周辺には住宅が隣接しております。周辺にお住まいの方の静穏な住環境の維持にご配慮をお願いします。

混雑時期の対策

特に京都の嵐山竹林のような人気スポットは、観光シーズンには非常に混雑します。より良い体験をするためには:

- 早朝や夕方など、比較的空いている時間帯を選ぶ

- 平日に訪れる

- 雨の日も風情があるので、天気が悪い日を狙うのも一つの方法

- 紅葉シーズンや春の観光ピーク時は特に混雑するので注意

京都らしさの象徴ともいえる風景が広がる竹林の道。観光客が途絶えることは、めったにありません。写真を撮ったり、のんびり歩いたりしたい方は、早朝や夕方に訪れるのがベストです。

服装と持ち物

竹林を快適に散策するためには、以下のものを準備しておくと良いでしょう:

- 歩きやすい靴(特に未舗装の竹林では必須)

- 季節に応じた服装(夏は涼しくても湿度が高い場合も)

- 虫よけスプレー(特に夏季)

- 雨具(突然の天候変化に備えて)

- カメラ(美しい景観を記録するために)

竹林を楽しむためのまとめ

竹林観光のポイント

- 季節を選ぶ:それぞれの季節で異なる竹林の美しさを楽しめます。新緑の春、涼を感じる夏、葉が輝く秋、そして雪景色や花灯路の冬など、季節ごとの魅力があります。

- 時間帯を工夫:早朝や夕方は光線が美しく、また観光客も少ない傾向にあります。特に朝日に照らされる竹林は格別です。

- 五感で楽しむ:竹林は視覚だけでなく、竹がこすれる音、新鮮な空気、竹の香りなど、全ての感覚で楽しめる場所です。立ち止まって深呼吸をし、周囲の音に耳を澄ませてみましょう。

- 地元の文化に触れる:竹林がある地域独自の文化や歴史、竹製品などに触れることで、より深い体験になります。

最後に

世界各地の竹林はそれぞれ独自の魅力を持っています。歴史と文化が凝縮された京都の竹林、壮大なスケールの中国の竹海、そして独特の雰囲気を持つ東南アジアの竹林まで、様々な竹林を訪れることで、新たな発見と感動を得ることができるでしょう。

竹林は私たちに静けさと安らぎを与えてくれる貴重な自然環境です。その美しさを守りながら、心ゆくまで竹林の魅力を堪能してください。きっと日常とは異なる特別な時間を過ごすことができるはずです。