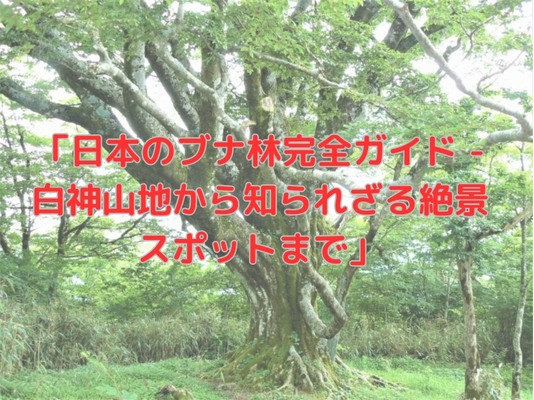

日本列島を覆う美しいブナの森は、四季折々の表情を見せる国の宝とも言える自然遺産です。新緑の爽やかな春、生命力溢れる夏、紅葉の美しい秋、そして雪化粧の冬。一年を通じて訪れる人々の心を魅了し続けるブナ林は、日本の原風景そのものと言えるでしょう。世界自然遺産に登録された白神山地をはじめ、全国各地に広がるブナの森の魅力を余すことなくお伝えします。本記事では、ブナ林の生態系としての重要性から、実際に訪れるべき絶景スポット、そして保全への取り組みまで、日本のブナ林の全てを網羅した完全ガイドをお届けします。

ブナ林とは?日本の森の主役

ブナ林は、日本の冷温帯を代表する落葉広葉樹林です。標高約700mから1,500mの地域に多く分布し、特に日本海側の多雪地帯で良く発達しています。ブナ(Fagus crenata)は日本固有種で、高さ30メートルにも達する巨木に成長することもあります。

ブナの特徴は、滑らかで美しい銀灰色の樹皮と、春の新緑、秋の黄金色に変わる葉の美しさにあります。また、その森は単にブナだけでなく、多様な植物や動物が共存する豊かな生態系を形成しています。ブナ林は「緑のダム」とも呼ばれ、水源涵養や土壌保全など、日本の自然環境を支える重要な役割を果たしています。

日本のブナ林が世界に誇る生物多様性

日本のブナ林は、世界的に見ても特筆すべき生物多様性の宝庫です。一つのブナ林には、数百種類もの植物が生育し、無数の昆虫、鳥類、哺乳類などが生息しています。

ブナの樹上や林床には、様々な生き物の生活の場があります。樹上ではムササビやヤマネなどの小動物が活動し、林床ではクマタカやイヌワシなどの希少な猛禽類が狩りを行います。春には美しい山野草が林床を彩り、秋にはブナの実(堅果)を求めてクマやカモシカなどの大型哺乳類も訪れます。

このような生態系が形成される背景には、日本列島の複雑な地形や気候条件、そして氷河期以降の生物の進化の歴史があります。特に日本海側のブナ林は、世界でも類を見ない豪雪地帯に適応した独特の生態系を形成しており、生物地理学的にも貴重な存在となっています。

白神山地:世界が認めた日本のブナ林

日本には豊かなブナ林が各地に広がり、その代表格が青森・秋田県にまたがる白神山地です。白神山地は人の手が入らない原生的なブナ林が広域に残されており、その価値が評価されて1993年12月に世界自然遺産(ユネスコ)に登録されました。登録範囲は約16,971haで、白神山地全体(約13万ha)の約3分の1に当たります。このエリアには東アジア最大級のブナ原生林が広がり、多様な生態系が保全されています。標高は100mから1,243mに及び、ブナ林にはツキノワグマやニホンカモシカ、クマゲラなど希少な野生生物も生息します。特にクマゲラ(国の天然記念物)はブナの巨木に営巣することで知られ、白神山地は本州における貴重な生息地です。こうした手つかずの森林生態系が評価され、白神山地は日本初の世界自然遺産となりました。

白神山地の魅力を知る玄関口が白神山地ビジターセンターです。青森県西目屋村に1998年に開設された施設で、ブナ林の四季を紹介する映像ホールや世界のブナ・自然遺産の展示コーナーなどがあります。ブナ林の成り立ちや生態系の仕組みを学ぶことができ、白神山地を訪れる際は最初に立ち寄りたいスポットです。白神山地にはいくつかの散策コースが整備されており、有名なのが暗門(あんもん)の滝や高倉森へのルート、そして推定樹齢400年のブナの巨木「マザーツリー」を巡るコースです。マザーツリーは津軽峠から徒歩数分の場所にそびえ、かつて白神山地のシンボルとして多くの登山客を見守ってきました。しかし2018年の台風被害で幹折れし、2024年5月についに枯死が確認されたため、現在は安全確保のためマザーツリー周辺への立ち入りは禁止されています。とはいえ、ブナの森自体は健在で、散策道から周囲のブナ巨木群を観賞できます。ブナの新緑が芽吹く春や森全体が黄金色に染まる秋など、訪れる季節ごとに表情を変えるブナ林の美しさは格別です。

森吉山(秋田県)~花と雪のブナの森

秋田県北秋田市にそびえる森吉山(もりよしざん、標高1454m)は、ブナの森と高山植物のお花畑で知られる名峰です。山麓から中腹(標高~1000m付近)にかけてはブナを主体とする広葉樹の原生林が広がり、そこから上部ではアオモリトドマツ(オオシラビソ)の針葉樹林帯に変わります。ブナと針葉樹の境界がはっきりしており、豪雪地帯特有の垂直分布を見ることができます。森吉山のブナ林は樹齢200~300年級といわれ、ツキノワグマやニホンカモシカの生息地であると同時に、クマゲラやイヌワシ(国指定天然記念物)の希少鳥類が生息する森でもあります。こうした生態系の豊かさから1973年に国の鳥獣保護区(希少鳥獣生息地)に指定され、特別保護地区も設けられています。森吉山はまた「花の百名山」に数えられ、夏にはニッコウキスゲやコバイケイソウなど約300種類の高山植物が咲き乱れます。冬期はスキー場(森吉山阿仁スキー場)から山頂付近に出現する樹氷(アイスモンスター)も見どころで、冬季観光にも力を入れています。毎年6月第2日曜には地元山岳会による山開き清掃登山が行われ、夏山シーズンの安全祈願と登山道整備が実施されます。

飯豊連峰・朝日連峰(山形・新潟・福島)~奥深い雪国のブナ原生林

東北地方の南西部、山形・新潟・福島3県にまたがる飯豊(いいで)連峰と朝日連峰は、「東北アルプス」とも称される雄大な山々です。飯豊連峰の主峰・飯豊山(標高2105m)や朝日連峰の大朝日岳(標高1870m)を中心に、2000m級の峰々が連なります。これらの山域は日本有数の豪雪地帯で、ブナ林を主体とした原生林が標高1500m付近まで広がっています。特に飯豊・朝日では、厳しい積雪のため亜高山帯の常緑針葉樹林が発達せず、森林限界付近がいきなり低木の「偽高山帯」になるのが特徴です。ブナ林の上部にはミヤマナラ(深山楢)やナナカマドなどの低木林、高山草原が広がり、夏でも残雪が点在する独特の景観を作り出しています。ブナ林の林床には多雪適応したユキツバキ(雪椿)等も見られ、雪国ならではの植生分布が観察できます。動物相も豊かで、クマやカモシカなど大型哺乳類が広範囲に生息し、イヌワシ・クマタカといった猛禽類も確認されています。

飯豊連峰・朝日連峰は奥深い山域ゆえに人里から遠く、手つかずの森が多く残ります。そのため昭和初期から「森林生物の宝庫」として注目され、現在は磐梯朝日国立公園に指定されています。山形県小国町では飯豊・朝日連峰に抱かれた広大なブナの森を「白い森」と呼び、ブナ林の保全と観光に力を入れています。例えば小国町温身平(ぬくみだいら)のブナ森は森林セラピー基地に認定され、ブナ巨木や清流を巡る散策路が整備されています。毎年初夏には各地で山開きが行われ、朝日連峰では6月中旬に鳥原山の朝日嶽神社で安全祈願祭、飯豊連峰でも7月上旬に飯豊山神社での山開きが伝統となっています。また、朝日連峰北側の大鳥池周辺では幻の巨大魚「タキタロウ」伝説にちなむタキタロウ祭りと山開きを同時開催し、多くの登山者で賑わいます。

奥只見(新潟県・福島県)~秘境のブナ原生林と銀山湖

新潟県魚沼市と福島県只見町の県境に位置する奥只見(おくただみ)は、日本でも有数の豪雪地帯であり、原生的なブナ林と深山幽谷の景観が残るエリアです。奥只見の中心には1950年代後半に完成した奥只見ダムによってできた人造湖「銀山湖(奥只見湖)」が広がります。この湖周辺にはブナをはじめミズナラ、カエデ類などの広葉樹林が生い茂り、湖岸から山肌にかけて手つかずの森が続いています。特に標高400~500m付近からブナの天然林が発達し、なかには幹周4mを超える巨木も見られます。一帯は越後三山只見国定公園に指定され、ダム建設で一部森林が水没したものの、多くの原生林が保護されています。

奥只見は秋の紅葉が素晴らしく、「日本紅葉の名所100選」にも選ばれています。ブナ原生林を中心とした広葉樹が織りなす紅・紫・朱・黄のグラデーションが湖面に映え、その美しさは格別です。観光シーズンの秋には銀山湖で遊覧船が運航され、湖上から原生林の紅葉を楽しむこともできます。一方、冬から春先にかけては積雪が数メートルにも達するため、奥只見へ通じる「銀山平銀座線(シルバーライン)」は冬季閉鎖されます。4月下旬の開通直後には道路脇に雪の壁が現れ、残雪と新緑のコントラストを見に多くの観光客が訪れます。また、奥只見丸山スキー場は春スキーの名所で、ゴールデンウィーク頃まで営業し、滑走しながらブナの新緑と残雪の山々を望めるユニークな体験ができます。

奥只見を含む只見地域は、人と自然の共生が評価され2014年6月にユネスコエコパーク(生物圏保存地域)に登録されています。これは東北地方初のエコパークで、豪雪のブナ林とそこで営まれる暮らしを持続可能に保全・利用していくモデル地域です。只見町にはブナ林と清流の関係を学べる「ブナと川のミュージアム(只見町ブナセンター)」も設置され、森林環境教育や調査研究が盛んに行われています。こうした地域ぐるみの取り組みもあり、奥只見では手つかずの自然と人間活動が調和しながら未来に受け継がれようとしています。

太平山(秋田県)~里山に息づくブナと秋田杉の森

秋田県秋田市の東方に位置する太平山(たいへいざん)は、前岳(774m)、中岳(951.8m)、奥岳(1170.4m)から成る連山です。秋田杉の天然林や美しいブナ林が広範囲に残り、市街地近くにこれだけの自然林があるのは貴重です。標高が低い前岳周辺はスギの巨木が鬱蒼と茂り、中岳~奥岳にかけてはブナの原生林が山肌を覆います。ブナ林は新緑や紅葉が見事で、特に残雪期の春先には、山麓から望むブナ林越しの残雪風景が「雪の中に浮かぶ新緑絵巻」と称えられるほどです。登山道沿いには風雪に耐えた天然秋田杉やブナの巨木が点在し、森林浴にも適しています。

太平山は古くから山岳信仰の対象でもあり、山頂には三吉神社奥宮が鎮座します。役小角(えんの小角)の開山、坂上田村麻呂の再興と伝承され、山中には大小の祠や石仏が残されています。毎年6月第2日曜には「太平山山開き清掃登山」が行われ、地元の信徒や登山愛好家が集まり山を清め安全を祈願します。また秋田市内から日帰りで登れる手軽さから、市民の憩いの山・信仰の山として親しまれています。アクセスはJR秋田駅から車で約1時間(登山口の旭又まで)ですが、公共交通は無いためタクシー等の利用が便利です。ブナ林に包まれた太平山の森は、都市近郊とは思えない静けさと原生の趣を湛え、訪れる人々の心を癒しています。

月山(山形県)~出羽の山並みに広がるブナの森と雪景色

山形県中央部に位置する月山(がっさん、標高1984m)は、羽黒山・湯殿山と並ぶ出羽三山の主峰です。滑らかな山容の盾状火山で、その山腹には大規模なブナ林が広がっています。月山一帯も飯豊・朝日連峰と同様に豪雪地帯で、標高700~1400m付近まで夏緑のブナ林が発達し、そこから上部は低木帯となって亜高山針葉樹林がほとんど見られない景観が特徴です。東斜面には盛夏でも融け残る大雪渓があり、そこからの雪解け水がブナの森を潤しています。ブナ林の中には湧水が点在し、「月山山麓湧水群」として名水百選にも選ばれ地元庄内平野の生活を支えています。

月山は四季折々に異なる表情を楽しめる山です。春(5~6月)は残雪が固く締まり、「雪の上のブナ林トレッキング」が人気です。雪原の上にブナの新芽の赤い芽鱗(がりん)が散り敷く光景は「雪紅葉」と呼ばれ、この時期ならではの神秘的な眺めです。夏は高山植物の宝庫となり、雪解け直後に咲くチングルマやヒナウスユキソウなども見られます。秋はブナやナナカマドが色づき、紅葉越しに日本海まで望む景色が絶景です。冬は積雪数メートルの世界となり閉山期間ですが、春スキー(4~7月上旬)が楽しめ、志津温泉側のスキー場では夏スキー客で賑わいます。

月山には山岳信仰の歴史も深く、山頂の月山神社本宮は毎年7月1日に開山祭が行われます。この日は修験者や登拝者が雪の残る頂きを目指し、その年の五穀豊穣と安全を祈願します。また、麓の西川町志津では春に「月山筍(ササ)祭り」や「山菜そば祭り」、初夏にガイド同行のブナ林トレッキングイベントなどが開催され、月山の自然と恵みを満喫できる催しが盛りだくさんです。月山は磐梯朝日国立公園にも指定され、飯豊・朝日連峰と合わせて広域の自然環境保全が図られています。ブナ林と雪と信仰が織りなす月山の世界は、訪れる人々に悠久の自然と文化のつながりを感じさせてくれるでしょう。

巻機山(新潟県・群馬県)~越後の名峰に広がるブナの森

新潟県南魚沼市と群馬県境に位置する巻機山(まきはたやま、標高1967m)は、「越後三山」に次ぐ越後の名峰として知られます。どっしりとした山体の周囲にブナの原生林が広がり、その上部には滑らかな草原状の稜線と池塘群が点在する独特の景観を持ちます。麓の清水集落から登るルートでは、最初のうちはブナの巨木が林立する鬱蒼とした森を進みます。足元にはブナの落ち葉が厚く積もり、豊かな腐植土が育まれています。標高を上げるにつれ植生は低木中心になり、森林限界を超えると緩やかな高原状の山頂部に到達します。山頂付近には大小の湿原や池塘が点在し、初夏にはニッコウキスゲの群落、秋には草紅葉が美しい「天空の庭園」が広がります。巻機山は豪雪地帯ですが、雪解け水が豊富に染み出すことで高山植物も多様です。

巻機山の登山は6月頃から可能になり、例年6月第1週末に地元による山開きが行われます。登山道途中の避難小屋(九合目に無人小屋あり)を利用すれば、山頂での御来光を見ることもできます。山頂からは谷川連峰や越後三山、遠く飯豊連峰まで見渡せ、ブナに覆われた魚沼盆地の山並みも一望できます。南魚沼市は巻機山を含む自然環境を地域資源と位置付け、里山十景の一つに巻機山のブナ林を選定しています。また、豪雪で曲がりくねったブナの幹は「スノーカーブ」を描き、厳冬期の森を歩けば積雪に耐えるブナの逞しさを感じられます。アクセスはJR六日町駅からバスで清水集落(桜坂登山口)へ約40分。登山道は急登もありますが整備されており、毎年多くの登山者がブナ林の癒しと頂上からの絶景を求め訪れています。

大台ヶ原(奈良県・三重県)~降水量日本一が育む苔とブナの森

紀伊半島の中央部、奈良県と三重県の県境に広がる大台ヶ原山(おおだいがはらやま、最高点は日出ヶ岳・1695m)は、豊かな生態系とダイナミックな景観で知られる台地状の山岳です。年降水量5000mmを超えるともいわれる日本有数の多雨地帯で、この豊富な雨が苔むした原生林と清らかな渓流を育んでいます。大台ヶ原一帯は吉野熊野国立公園に属し、1980年には大峯山系と合わせてユネスコの生物圏保存地域(エコパーク)にも指定されました。手付かずの森が広く残され、シカやツキノワグマ、オオタカなど多様な野生生物の生息地となっています。

大台ヶ原の森は、東大台と西大台で趣が異なります。一般登山者に開放されている東大台エリアでは、日出ヶ岳展望台や大蛇嵓(だいじゃぐら)といった名所を巡る周遊ハイキングが人気です。ブナやトウヒ、ミズナラが生い茂る森には一面に苔が絨毯のように広がり、雨上がりには樹間に霧が立ち込める幻想的な光景に出会えます。特に「シオカラ谷」周辺の苔むすブナ林や、「牛石ヶ原」の草原に点在する立ち枯れた木々は、大台ヶ原を象徴する風景です。昭和34年の伊勢湾台風によって立ち枯れたトウヒやモミの巨木が白骨林となり、苔むした地表と相まって神秘的な雰囲気を醸しています。

一方、西大台エリアは原生自然が厳重に保護された特別保護区で、事前申請による入山許可とガイド同行が必要です。西大台では手付かずのブナ林と清流が残り、足元のフデリンドウやイワカガミといった山野草、オオミズゴケに覆われた湿地など繊細な生態系を間近に観察できます。限られた人数しか入域できないため静寂そのもので、森の息づかいを肌で感じられるでしょう。大台ヶ原ビジターセンターでは西大台の事前講習や申請受付も行っており、保護と利用の両立に努めています。

アクセスは奈良県上北山村の大台ヶ原駐車場まで車かバスで行き、そこから散策開始となります(近畿日本鉄道・大和上市駅より路線バスあり、運行は4~11月)。標高が高い割に平坦なコースが多く、初心者も歩きやすいですが、天候が急変しやすいので雨具は必携です。大台ヶ原は年間雨量が多いため「日本雨女雨男の聖地」とも呼ばれますが、霧雨に煙るブナ林や苔の滴もまた情緒があります。晴天時には大蛇嵓から熊野灘まで望め、その迫力と美しさから「日本百名山」の一つにも選定されています。大台ヶ原はまさに水と森が創り出す生命の楽園であり、訪れた者に深い感動を与えてくれるでしょう。

奥日光(栃木県)~森と湿原が織りなす高原のブナ林

栃木県日光市の奥地、日光国立公園に属する奥日光エリアは、中禅寺湖や戦場ヶ原、小田代原、湯ノ湖といった湖沼・湿原と森林が広がる高原地帯です。標高1200~1500m前後の冷涼な気候で、周囲の山々にはブナやミズナラ、シラカバなどの夏緑樹と、ウラジロモミなど針葉樹が混生する森が広がっています。例えば戦場ヶ原周辺の森林はミズナラが多く、芽吹きが遅いため春先の新緑は他より遅れますが、そのぶん秋には見事な黄葉を見せます。一方、中禅寺湖畔や小田代原周辺の南斜面にはブナやイヌブナが自生し、初夏には淡い緑の新緑が爽やかな景観を作ります。ブナは陰樹で寿命も長いため、奥日光のような人里離れた場所では大木に成長しやすく、森林に安定した構造をもたらしています。

奥日光は湿原と森のコントラストが美しく、四季を通じて多彩な表情を楽しめます。春は雪解けとともに戦場ヶ原にザゼンソウが芽吹き、森ではブナの新芽が薄緑のベールをかけます。夏は森林が深い緑陰を作り、高原の涼風が心地よいハイキングに最適です。秋になるとカエデやナナカマド、ブナ、ミズナラが一斉に色づき、特に中禅寺湖畔の紅葉は有名です。男体山を背景に、湖を囲む森が赤や黄に染まる様子は多くの観光客を惹きつけます。冬は一面の雪景色となり、ブナの枝に樹霜が輝く朝などは幻想的です。

奥日光には自然学習施設「日光自然博物館」もあり、ブナ林を含む日光の生態系について展示・解説があります。中禅寺湖岸のイタリア大使館別荘記念公園の周辺にもブナ林が残り、歴史ある別荘建築と原生の森が調和する風景を見ることができます。また、奥日光は野生動物の宝庫でもあり、ニホンジカやヒグラシの鳴き声、運が良ければクマの痕跡などに出会うことも。森と湿原と湖が織りなす奥日光の自然は、東京から日帰り圏とは思えないスケールで、訪れる人々に癒しと発見を与えてくれるでしょう。

大山(鳥取県)~西日本最大のブナ原生林と信仰の山

中国地方最高峰の大山(だいせん、標高1709m)は、鳥取県西部に位置する独立峰で、古くから伯耆大山(ほうきだいせん)の名で信仰を集めてきました。大山の南山麓一帯には西日本最大規模のブナ原生林が広がり、その広大さから「大山の守り神」と称されています。標高800~1300m付近までブナ林がびっしりと覆い、そこから上部はダケカンバやミヤマキリシマツツジなどの低木帯、そしてハイマツの点在する岩稜帯へと移行します。ブナ林には清流がいくつも流れ、ブナの天然水は名水百選にも選ばれる「大山御来光の水」として湧出しています。また林内にはミスズランやコケイランなど貴重なラン科植物もひっそりと自生し、豊かな生物多様性を支えています。

大山は山岳信仰・修験道の霊場としても有名で、奈良時代創建と伝わる大山寺を中心に繁栄しました。毎年夏山シーズンの幕開けには大山夏山開き祭が盛大に執り行われます。これは6月第1土曜・日曜に開催される伝統行事で、初夜には大神山神社から山麓の博労座まで2,000本のたいまつ行列が練り歩き、翌朝には山頂での安全祈願祭が催されます。白装束に身を包んだ行者や地元青年がたいまつを掲げる光景は、まるで炎の川が山を下るような幻想的なもので、見る人々を魅了します。

登山としての大山も人気で、夏山登山道から頂上(弥山 1709m)まではブナ林の中を抜け8合目付近から森林限界を超えます。振り返ると、足元にブナの森の緑が広がり、その先に弓ヶ浜半島や日本海まで望めます。特に紅葉時期には、ブナ林が黄金色に染まる様子を山頂から見下ろす絶景が楽しめます。冬季はスキー場が営業し、多くのスキーヤーが訪れますが、ブナ林は雪に覆われ静まり返ります。近年、ブナ林の価値に着目したネイチャーツアーも盛んで、「ブナの森ウォーク」ではガイドとともに森を歩きながら生態や歴史を学ぶ試みが行われています。また、サントリーなど企業も「大山ブナの森工場」と銘打った天然水の工場を設け、水源の森を守る活動(森と水の学校)を展開しています。地域と企業が一体となってブナ林を次世代に引き継ぐ努力がなされている点も、大山の特徴と言えるでしょう。

まとめ:日本のブナ林を楽しみながら守っていく

日本のブナ林は、白神山地のように世界に認められたものから、各地の山々にひっそりと息づくものまで、多彩な表情と価値を持っています。ブナはドングリを実らせ多くの生き物を養い、水を蓄えて清流を生み出し、さらに美しい景観で人々の心を潤す、まさに「森の母」と言える存在です。各地で紹介したブナ林スポットでは、近年その生態系サービスの重要性が再評価され、保全活動や持続可能な利用が進められています。例えば白神山地では世界遺産登録30周年に向けて入山者数のモニタリングが強化され、森吉山ではブナの植樹による森林再生プロジェクトが行われています。只見ではユネスコエコパーク登録を機に地域ぐるみで自然と文化の共生を図り、大山では水源の森を企業と地域が協働で守っています。

ブナ林はまた観光資源としても魅力が高く、季節ごとのイベントやトレッキングで訪れる人を楽しませてくれます。春の新緑祭り、夏の森林セラピーツアー、秋の紅葉祭、冬の樹氷鑑賞など、地域ごとに特色ある催しが用意されています。ブナの森に入れば、足元に柔らかな落ち葉の絨毯が敷きつめられ、頭上には緑の天井が広がります。木漏れ日が差し込む静かな森を歩くとき、人は太古から続く森の息吹を感じ、心身が癒やされるでしょう。その豊かさと神秘性ゆえ、「ブナ林に悪しきものなし」という言葉すらあります。世界遺産・白神山地を筆頭に、日本のブナ林はまさに世界が認めた自然の宝庫です。私たちもその価値を再認識し、大切に守りながら未来へ伝えていくとともに、四季折々のブナの森歩きを存分に楽しみたいものです。